突然のご不幸に際し、何から手をつければよいか分からず、深い悲しみの中で不安を抱えていらっしゃるかもしれません。この記事は、初めてお葬式を執り行う方が失敗しないための完全マニュアルです。ご逝去直後から葬儀後の手続きまで、やるべきことを5つのステップに沿って網羅的に解説します。流れや費用、マナーの基本を押さえることで、落ち着いて故人様とのお別れの時間を過ごせるようになります。

1. 【ステップ1】全体像を把握する|お葬式の流れと種類

大切な方が亡くなられた直後は、深い悲しみの中で何をすべきか分からず、誰もが動揺してしまいます。しかし、お葬式の準備は待ってくれません。不安な気持ちのまま慌てて判断し、後悔の残るお見送りになってしまうケースは少なくありません。

そうならないためにも、まずはお葬式全体の流れと、どのような形式があるのかを知ることが大切です。全体像を把握することで、冷静な判断がしやすくなり、故人様とご遺族にとって最善の選択ができるようになります。このステップでは、お葬式の基本となる「流れ」と「種類」について分かりやすく解説します。

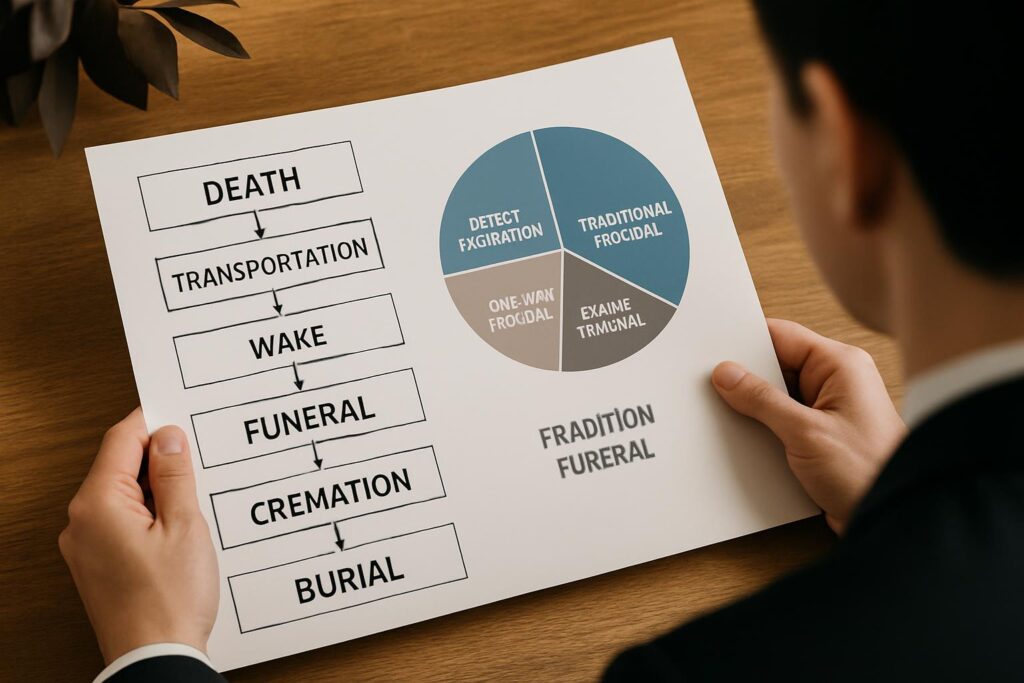

1.1 ご逝去から葬儀後までの流れ(タイムライン)

ご逝去から葬儀を終えるまで、一般的には3〜5日ほどかかります。限られた時間の中で多くのことを決める必要があるため、事前に大まかな流れを掴んでおきましょう。以下は仏式の場合の一般的なタイムラインです。

| 時期 | 主な出来事 | ご遺族が主に行うこと |

|---|---|---|

| ご逝去当日(1日目) | 死亡診断書の受け取り ご遺体の搬送・安置 | 葬儀社への連絡 親族への連絡 安置場所の決定(自宅または斎場の安置施設) |

| ご逝去翌日(2日目) | 葬儀社との打ち合わせ 納棺 お通夜 | 喪主の決定 葬儀内容・日程・場所の決定 関係者への連絡 お通夜の準備・弔問客対応 |

| ご逝去から3日目 | 葬儀・告別式 出棺 火葬・骨上げ | 弔辞・弔電の確認 会葬者への挨拶 火葬場への移動・立ち会い |

| 葬儀後 | 初七日法要 各種手続き | 精進落とし(会食) 葬儀費用の支払い 役所や金融機関での手続き |

※法律により、ご逝去から24時間は火葬することができません。また、火葬場の空き状況や友引を避ける風習などにより、日程が変動することがあります。

1.2 どんなお葬式がある?形式ごとの特徴と選び方

かつては地域や親族のしきたりに沿った「一般葬」が主流でしたが、近年では価値観の多様化に伴い、さまざまなお葬式の形が選ばれるようになりました。故人様らしさやご遺族の意向、予算に合わせて最適な形式を選びましょう。ここでは代表的な4つの形式をご紹介します。

1.2.1 直葬・火葬式

「直葬(ちょくそう)」または「火葬式(かそうしき)」は、お通夜や告別式といった宗教的な儀式を行わず、ごく近しい方のみで火葬場へ向かい、火葬のみを執り行う最もシンプルな形式です。ご逝去後、法律で定められた24時間以上ご遺体を安置した後に、火葬を行います。

- 特徴:儀式を省略し、火葬のみを行う。

- 参列者:数名〜10名程度の近親者のみ。

- メリット:費用を大幅に抑えられる。時間的な負担が少ない。

- 注意点:菩提寺がある場合、納骨を断られる可能性があるため事前相談が必要。親族や関係者の理解を得ておくことが大切。

1.2.2 一日葬

「一日葬(いちにちそう)」は、お通夜を行わず、葬儀・告別式から火葬までを一日で執り行う形式です。遠方からの参列者や高齢のご遺族の身体的・精神的な負担を軽減できるという利点があります。

- 特徴:お通夜を省略し、告別式と火葬を1日で行う。

- 参列者:10名〜30名程度。家族葬の規模で行われることが多い。

- メリット:遺族や参列者の拘束時間が短縮され、負担が少ない。通夜振る舞いがないため、費用を抑えられる。

- 注意点:一日で慌ただしくなる可能性がある。菩提寺によっては、お通夜を省略することを認めない場合がある。

1.2.3 家族葬

「家族葬(かぞくそう)」は、故人様のご家族や親しいご友人などを中心に、少人数で執り行うお葬式です。儀式の内容自体は一般葬と変わりませんが、参列者を限定することで、アットホームな雰囲気の中でゆっくりと故人様とのお別れの時間を過ごせるのが最大の特徴です。

- 特徴:参列者を家族・親族・親しい友人に限定して行う。

- 参列者:10名〜50名程度。明確な人数の決まりはない。

- メリット:参列者対応に追われず、故人を偲ぶ時間に集中できる。葬儀費用を抑えやすい。

- 注意点:葬儀に呼ばなかった方へ、後日訃報を知らせる配慮が必要。葬儀後に自宅へ弔問に訪れる方が多くなる可能性がある。

1.2.4 一般葬

「一般葬(いっぱんそう)」は、お通夜と葬儀・告別式を2日間にわたって行う、従来からある最も一般的な形式です。ご家族や親族だけでなく、故人様と生前お付き合いのあった会社関係者やご友人など、縁のあった多くの方々にお別れをしていただくことができます。

- 特徴:お通夜、告別式を2日間で行う伝統的な形式。

- 参列者:50名以上。故人様の社会的関係によって規模は大きく変動する。

- メリット:多くの方と共に故人様を弔うことができ、社会的なお別れの儀式として広く受け入れられている。

- 注意点:参列者の人数が多いため、準備や当日の対応に時間と手間がかかる。費用は他の形式に比べて高額になる傾向がある。

2. 【ステップ2】葬儀の準備を進める|状況別のToDoリスト

ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中で、限られた時間内に多くのことを判断し、進めなければなりません。しかし、事前に流れを把握しておけば、冷静に対応することが可能です。ここでは、ご逝去直後から葬儀社との打ち合わせ、そして生前にできる準備まで、状況別のToDoリストを解説します。

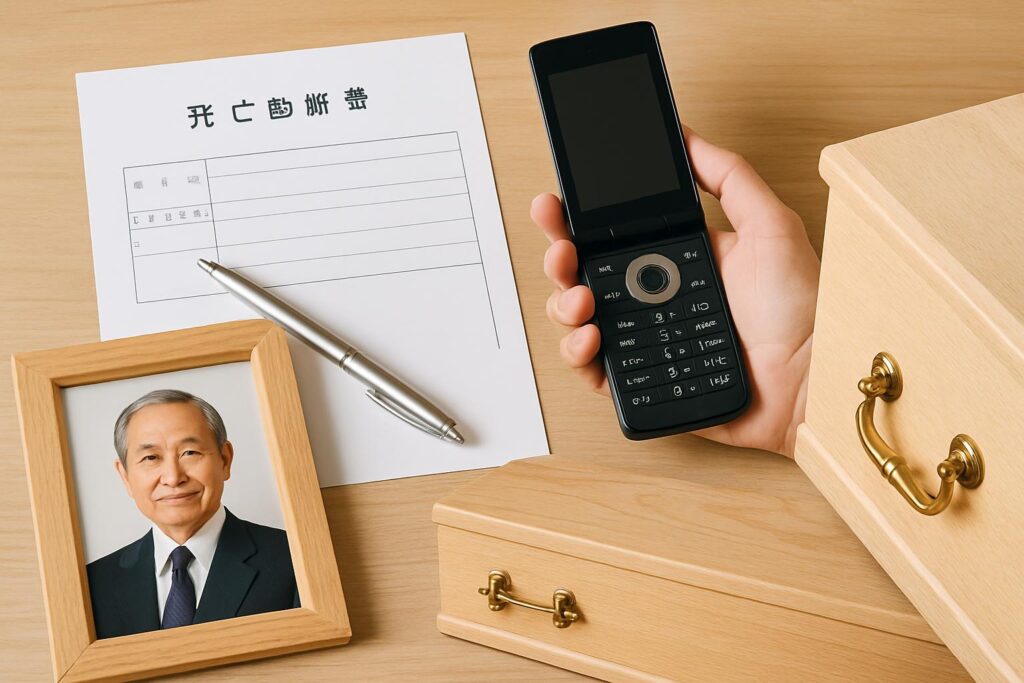

2.1 ご逝去直後:まず葬儀社に連絡を

ご逝去後、最初に行うべき最も重要な行動は、葬儀社への連絡です。特に病院で亡くなられた場合、ご遺体を長時間安置しておくことはできません。速やかにご遺体を安置場所へ搬送する必要があるためです。

もしもの時、慌てないために以下の手順を覚えておきましょう。

- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り

医師から必ず「死亡診断書」を受け取ります。これは後の死亡届の提出や保険手続きなどで必須となる重要な書類です。紛失しないよう大切に保管してください。 - 葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送を依頼

事前に決めていた葬儀社、もしくは信頼できる葬儀社に連絡し、お迎え(ご遺体の搬送)を依頼します。連絡の際には、故人のお名前、お迎え先の病院名と場所、連絡者の名前と連絡先を伝えます。 - ご遺体の安置場所を決める

ご遺体をどこに安置するかを決めます。ご自宅、または斎場や葬儀社が所有する安置施設が主な選択肢です。ご自宅に安置できない場合は、その旨を葬儀社に伝えれば適切な安置施設を手配してくれます。 - 近親者への連絡

まずはごく近しい家族・親族にのみ、ご逝去の事実を伝えます。友人や会社関係者などへの詳しい連絡は、お通夜や葬儀の日程が決まってから行いましょう。

なお、病院によっては提携の葬儀社を紹介されることがありますが、必ずしもそこに依頼する必要はありません。費用が高額になるケースもあるため、紹介された場合でも一度冷静に検討し、自分たちで選んだ葬儀社に依頼することをおすすめします。

2.2 葬儀社との打ち合わせで決めること

ご遺体の安置が終わると、葬儀社の担当者と具体的な打ち合わせが始まります。この打ち合わせで葬儀全体の骨格が決まるため、非常に重要です。分からないことや不安な点は、遠慮なく質問しましょう。

2.2.1 喪主を決める

まず、葬儀の主催者となる「喪主」を正式に決定します。一般的には、故人の配偶者や子ども(血縁の近い順)が務めます。喪主は、葬儀に関する最終的な決定権を持ち、参列者への挨拶など対外的な役割も担います。もし喪主を務める方が高齢などの場合は、施主(せしゅ)として費用を負担する人を別に立てることも可能です。家族や親族でよく話し合って決めましょう。

2.2.2 日程と場所(斎場)を決める

次に、お通夜・告別式の日程と、式を行う斎場を決定します。これらは様々な要素を考慮して調整する必要があります。

- 日程:火葬場の空き状況が最も重要です。また、菩提寺がある場合は僧侶の都合、遠方から来る親族のスケジュールも考慮します。暦の「友引」の日は火葬場が休みのことが多いため、葬儀を避けるのが一般的です。

- 場所(斎場):葬儀の規模(参列者数)や形式、予算、交通の便などを考慮して選びます。斎場には、費用が比較的安価な公営斎場と、設備やサービスが充実している民営斎場があります。希望を伝えれば、葬儀社が条件に合う斎場を提案してくれます。

2.2.3 葬儀の内容と費用を決める

葬儀の具体的な内容と、それに伴う費用を決定します。葬儀社から提示される見積書を見ながら、一つひとつ確認していきましょう。

| 決定事項 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀の形式・規模 | 家族葬、一日葬、一般葬など、どの形式で行うかを決めます。おおよその参列者数を想定し、規模を伝えます。 |

| 祭壇・棺 | 祭壇の種類や生花の量、棺の材質やデザインなどを選びます。価格帯が広い部分なので、予算に合わせて選びましょう。 |

| 遺影写真 | 故人らしい、ピントの合った写真を選びます。背景の修正や着せ替えなども可能な場合が多いので、葬儀社に相談してみましょう。 |

| 返礼品・食事 | 会葬御礼品や香典返しなどの返礼品、通夜振る舞いや精進落としの食事の内容と数量を決めます。 |

| その他 | 霊柩車やマイクロバスの種類、宗教者へのお礼(お布施など)の確認、供花・供物の手配などを決定します。 |

この打ち合わせで、最終的な見積書が提示されます。内容に不明な点がないか、不要なオプションが含まれていないか、詳細までしっかり確認することが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

2.3 生前準備でできること|後悔しないための事前相談

「生きているうちから葬儀の話をするのは縁起でもない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、心から故人を偲び、納得のいくお別れをするためには、時間と心に余裕のある生前のうちから準備をしておくことが何よりも大切です。

準備不足のままその時を迎えると、限られた時間で判断を迫られ、「故人の希望通りにできなかった」「費用が高額になってしまった」といった後悔につながりかねません。近年では、もしもの時に備えて葬儀社に「事前相談(生前相談)」をするのはごく一般的になっています。

生前に準備や相談をしておくことには、多くのメリットがあります。

- 故人や家族の希望を葬儀に反映できる

- 複数の葬儀社を比較検討し、費用を抑えられる

- いざという時に慌てず、落ち着いて対応できる

- 家族や親族間での意見の相違やトラブルを防げる

「そろそろ考えたほうがいいかも」と感じた時が、準備の始めどきです。まずは情報収集から始めてみましょう。葬儀社の資料請求や、無料の事前相談を利用して、信頼できる葬儀社を見つけておくことが、後悔しないお葬式への第一歩です。

3. 【ステップ3】費用を理解する|相場と安くするコツ

お葬式を初めて執り行う方にとって、最も不安なことの一つが費用ではないでしょうか。いざという時に慌てないためにも、費用の相場や内訳、そして賢く抑える方法を事前に理解しておくことが非常に重要です。このステップでは、お葬式の費用に関する全てを分かりやすく解説します。

3.1 お葬式にかかる費用の総額と内訳

お葬式の費用は、大きく分けて3つの要素で構成されています。葬儀社に支払う費用だけでなく、飲食接待費や宗教者へのお礼なども含めて総額を考える必要があります。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 葬儀一式費用 | ご遺体の搬送、安置、棺、祭壇、会場設営、運営スタッフ人件費など、お葬式そのものにかかる費用。 | 約60万円~120万円 |

| 飲食接待費 | 通夜振る舞いや精進落としなどの飲食代、会葬御礼品などの返礼品にかかる費用。参列者の人数によって変動します。 | 約20万円~40万円 |

| 寺院費用 | 読経や戒名(法名・法号)をいただいたことに対するお礼として、僧侶など宗教者にお渡しするお布施。 | 約20万円~50万円 |

これらの合計が、お葬式にかかる費用の総額となります。近年の調査では、全国平均で180万円前後が目安とされていますが、これはあくまで一般葬を含んだ平均額です。実際には、お葬式の形式によって費用は大きく異なります。

| 葬儀形式 | 内容 | 費用相場(総額) |

|---|---|---|

| 一般葬 | 家族・親族だけでなく、故人の友人や知人、会社関係者なども招く traditional な形式。 | 150万円~250万円 |

| 家族葬 | 家族や親しい親族など、近親者のみで執り行う小規模な形式。 | 80万円~150万円 |

| 一日葬 | 通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う形式。 | 50万円~100万円 |

| 直葬・火葬式 | 儀式を行わず、火葬のみを執り行う最もシンプルな形式。 | 20万円~50万円 |

故人やご遺族の意向、参列者の人数などを考慮して、最適な形式を選ぶことが費用を考える上での第一歩となります。

3.2 見積書の見方と注意点

葬儀社を決定する上で、見積書は最も重要な判断材料です。複数の葬儀社から見積もり(相見積もり)を取り、内容をしっかり比較検討しましょう。その際、単に総額だけを見るのではなく、内訳を細かくチェックすることが大切です。

特に注意したいのが、「プラン料金」や「一式費用」に含まれる項目と、含まれない「追加費用」です。格安プランを提示されても、実際にはお葬式に必要なものがオプション扱いになっており、最終的に高額になってしまうケースも少なくありません。

見積書をチェックする際は、以下の点に注意してください。

- プラン内容の確認:祭壇、棺、骨壷、遺影写真など、必要な物品やサービスがどこまで含まれているか確認する。

- 追加料金の有無:ご遺体の搬送距離の超過料金、安置日数の延長料金、ドライアイスの追加料金など、状況によって発生しうる費用を確認する。

- 変動費の確認:飲食費や返礼品など、参列者の人数によって変動する費用がどのように計算されているか(または、含まれていないか)を確認する。

- 斎場使用料・火葬料:プランに含まれているか、別途必要なのかを確認する。公営斎場か民営斎場かによっても金額が大きく異なります。

- 寺院費用の記載:お布施などの寺院費用は、通常は葬儀社の見積もりに含まれません。別途準備が必要なことを念頭に置きましょう。

見積もりの内訳が「葬儀一式」などと曖昧に記載されている場合は要注意です。詳細な項目立てで、誠実な見積もりを提示してくれる葬儀社を選びましょう。

3.3 葬儀費用を賢く抑える方法

大切な故人を見送る儀式ですが、ご遺族の負担を少しでも軽くするために、費用を賢く抑える工夫も必要です。後悔しないためにも、以下の方法を検討してみましょう。

3.3.1 葬儀の規模や形式を見直す

最も効果的なのは、葬儀の規模を小さくすることです。例えば、一般葬から家族葬に変更するだけで、飲食接待費などを大幅に削減できます。故人の遺志や家族の状況に合わせて、一日葬や直葬・火葬式を選択肢に入れるのも一つの方法です。

3.3.2 公営斎場を利用する

斎場には自治体が運営する「公営斎場」と、民間企業が運営する「民営斎場」があります。公営斎場は、民営斎場に比べて利用料金が安価に設定されていることが多く、特にその自治体の住民であればさらに安く利用できる場合があります。希望エリアに公営斎場があるか、葬儀社に確認してみましょう。

3.3.3 不要なオプションはつけない

葬儀社のプランには、様々なオプションが含まれています。祭壇のグレードを華美にしすぎない、棺の種類を見直す、湯灌(ゆかん)の儀式を省略するなど、故人や家族にとって本当に必要かどうかを話し合い、不要なものは削ることで費用を抑えられます。

3.3.4 生前に事前相談をしておく

時間に余裕のある生前のうちに、複数の葬儀社へ事前相談や見積もり依頼をしておくことが、費用を抑える最大のコツです。冷静な状態で比較検討できるだけでなく、多くの葬儀社が提供している「会員制度」に生前入会することで、葬儀費用の割引を受けられる場合があります。逝去後に慌てて1社に決めると、比較ができず高額な契約をしてしまうリスクが高まります。

3.3.5 公的な補助金・給付金を利用する

故人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、申請することで葬儀費用の一部が補助される制度があります。国民健康保険からは「葬祭費」、社会保険からは「埋葬料(費)」が支給されます。金額は自治体や加入状況によって異なりますが、忘れずに申請しましょう。これらの手続きは葬儀後に行いますが、費用計画を立てる上で知っておくと安心です。

4. 【ステップ4】マナーを身につける|遺族・参列者それぞれの作法

お葬式には、故人様を敬い、ご遺族を思いやるための様々なマナーが存在します。初めてのことで戸惑うかもしれませんが、基本的な作法を事前に知っておくことで、落ち着いて故人様とのお別れに臨むことができます。ここでは、遺族側と参列者側、それぞれの立場で押さえておくべきマナーを解説します。

4.1 遺族・親族の服装と当日の役割

遺族や親族は、参列者を迎える立場として、最も格式の高い服装をするのが正式なマナーです。近年では準喪服でも問題ないとされることが増えていますが、基本的なルールは押さえておきましょう。

4.1.1 服装のマナー

お通夜では、急いで駆けつけたという意味合いから準喪服を着用し、告別式で正喪服を着用するのが伝統的な考え方です。しかし、現在ではお通夜から準喪服を着用するケースが一般的になっています。

- 男性:正喪服は和装(紋付羽織袴)やモーニングコートですが、近年はブラックスーツ(準喪服)が主流です。光沢のない生地を選び、ワイシャツは白無地、ネクタイ・靴下・革靴はすべて黒で統一します。

- 女性:正喪服は和装(染め抜き日向紋付きの黒無地着物)ですが、洋装のブラックフォーマル(準喪服)が一般的です。黒無地のワンピースやアンサンブル、スーツを選び、肌の露出は避けます。アクセサリーは一連のパールかオニキス、ジェットなどに留め、ストッキングやパンプスも黒で統一します。

- 子供:学校の制服があればそれが正装となります。なければ、黒や紺、グレーなどの地味な色の服装を選びましょう。

4.1.2 当日の役割

喪主は遺族の代表として、僧侶への挨拶、参列者への挨拶(出棺時や会食時など)、最終的な判断など、中心的な役割を担います。他の遺族は、受付係、会計係、参列者の案内・接待係など、事前に役割を分担しておくと、当日スムーズに進行できます。困ったことがあれば、葬儀社のスタッフがサポートしてくれますので、遠慮なく相談しましょう。

4.2 参列者の服装と持ち物【男女別】

参列者としてお葬式に伺う際は、遺族よりも格式が高くならないように「準喪服」を着用するのがマナーです。故人を悼む気持ちを表すため、身だしなみには細心の注意を払いましょう。

4.2.1 服装のマナー

基本的な考え方は遺族の準喪服と同じですが、「平服でお越しください」と案内があった場合でも、普段着ではなく、略喪服(ダークスーツなど)を着用するのが礼儀です。

- 男性:光沢のないブラックスーツを着用します。仕事で着るようなビジネススーツとは異なるため注意が必要です。ワイシャツは白無地、ネクタイ・靴下・靴は黒で統一します。

- 女性:黒のワンピースやアンサンブル、スーツを着用します。遺族と同様に肌の露出は控え、アクセサリーは一連のパールなどが基本です。メイクは薄化粧を心がけ、香水はつけません。

4.2.2 持ち物リスト

お葬式に参列する際の基本的な持ち物は以下の通りです。忘れ物がないように事前に確認しておきましょう。

| 持ち物 | ポイント |

|---|---|

| 香典 | 不祝儀袋に入れ、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。 |

| 数珠(じゅず) | 仏式の場合に持参します。自身の宗派のものがあればそれを使います。貸し借りはマナー違反です。 |

| 袱紗(ふくさ) | 香典を包むための布です。弔事では紫や紺、深緑などの寒色系を使用します。 |

| ハンカチ | 白無地か黒無地のシンプルなものを選びます。 |

| バッグ | 光沢や飾りのない黒の布製バッグが基本です。殺生を連想させる革製品は避けるのが無難です。 |

4.3 香典の準備|金額の相場と書き方

香典は、故人へのお供えであると同時に、遺族の金銭的な負担を助ける相互扶助の意味合いも持ちます。金額や書き方にはマナーがあるため、正しく準備しましょう。

4.3.1 香典金額の相場

香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢によって変わります。「4(死)」や「9(苦)」を連想させる金額は避けるのがマナーです。以下の表はあくまで目安として参考にしてください。

| 故人との関係性 | 金額の目安 |

|---|---|

| 親 | 5万円~10万円 |

| 兄弟・姉妹 | 3万円~5万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| その他の親族 | 1万円~3万円 |

| 友人・知人 | 5千円~1万円 |

| 会社関係(上司・同僚・部下) | 5千円~1万円 |

| 近所の方 | 3千円~5千円 |

お札は、新札を避けるのが一般的です。新札しか手元にない場合は、一度折り目を付けてから入れるようにしましょう。

4.3.2 不祝儀袋の書き方

不祝儀袋の表書きは、故人の宗教・宗派によって異なります。不明な場合は「御霊前」と書くのが最も無難です。文字は悲しみを表す「薄墨」で書くのが正式なマナーです。

- 仏式(多くの宗派):「御霊前」「御香典」

- 仏式(浄土真宗):「御仏前」(亡くなるとすぐに仏になると考えるため)

- 神式:「御玉串料」「御榊料」

- キリスト教式:「御花料」「献花料」

水引の下には、自分の氏名をフルネームで書きます。中袋(中包み)の表面には包んだ金額を「金 壱萬円也」のように大字(旧字体)で書き、裏面には自分の住所と氏名を記入します。

4.4 お悔やみの言葉とNGワード

ご遺族にお悔やみの言葉をかける際は、手短に、心を込めて伝えることが大切です。長々と言葉を続けることは、かえってご遺族の負担になる場合があります。

4.4.1 お悔やみの言葉の例

- 「この度は誠にご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます。」

- 「突然のことで、お慰めの言葉もございません。どうかご無理なさらないでください。」

- (受付で)「この度はご愁傷様でございます。」

故人の死因などを詳しく尋ねることは、マナー違反ですので絶対にやめましょう。

4.4.2 使ってはいけないNGワード(忌み言葉)

不幸が重なることや、不吉なことを連想させる「忌み言葉」は避ける必要があります。無意識に使ってしまわないよう注意しましょう。

- 重ね言葉:「重ね重ね」「たびたび」「ますます」「くれぐれも」など

- 直接的な表現:「死ぬ」「急死」「生きていた頃」→「ご逝去」「突然のこと」「お元気な頃」など

- 不吉な言葉:「消える」「浮かばれない」「迷う」など

また、「ご冥福をお祈りします」は仏教用語のため、神式やキリスト教式のお葬式では使わないようにしましょう。

4.5 お焼香の基本的なやり方

お焼香は、故人の冥福を祈り、心身の穢れを清めるために行います。宗派によって細かい作法は異なりますが、ここでは一般的な流れをご紹介します。最も重要なのは、故人を偲び、心を込めて行うことです。前の人のやり方を参考にしても問題ありません。

- 順番が来たら、祭壇の手前でご遺族に一礼し、次に僧侶に一礼します。

- 焼香台の前へ進み、遺影に向かって深く一礼します。

- 右手の親指、人差し指、中指の三本で抹香(まっこう)を少量つまみます。

- つまんだ抹香を目の高さまで掲げます(この動作を「押しいただく」と言いますが、宗派によっては行いません)。

- 香炉の中に静かにくべます。この動作を1~3回繰り返します(回数も宗派によります)。

- 遺影に向かって合掌し、深く一礼します。

- 数歩下がり、再びご遺族と僧侶に一礼してから席に戻ります。

初めてで不安な場合は、自分の前の人の作法をよく見ておくと良いでしょう。作法に自信がなくても、心を込めて丁寧に行う姿勢が何よりも大切です。

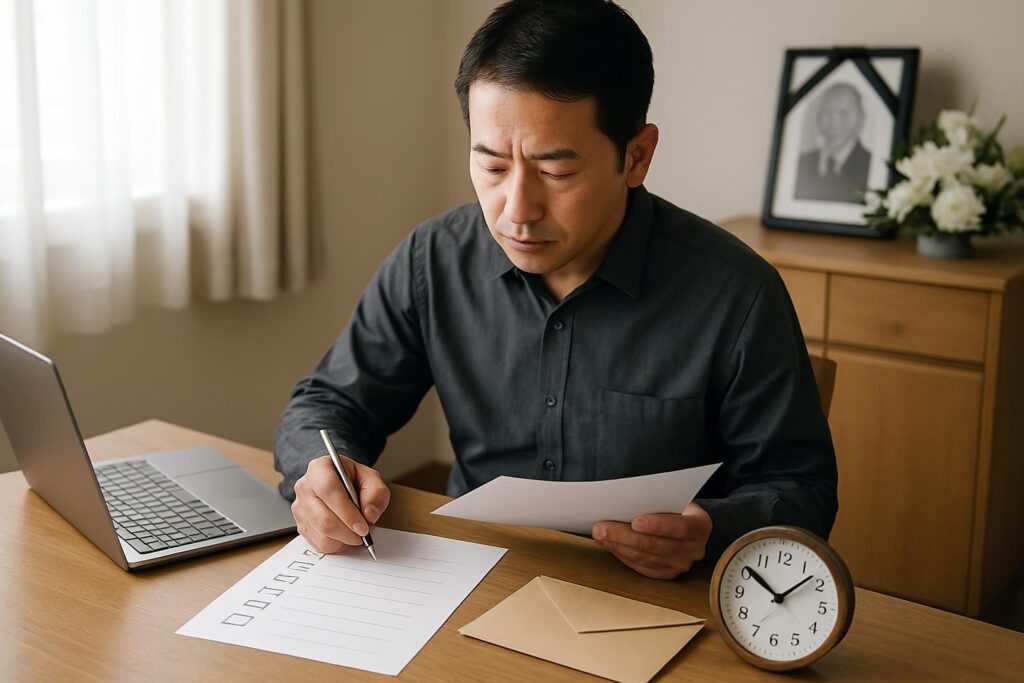

5. 【ステップ5】葬儀後の手続きを行う|忘れがちな重要事項

お葬式という大きな儀式を終えても、ご遺族には息つく間もなく、さまざまな手続きが待っています。故人を偲ぶ悲しみの中で対応しなければならないため、心身ともに大きな負担となりますが、期限が設けられているものも多く、放置するわけにはいきません。手続きの中には、ご自身でしか行えないものや、期限を過ぎると金銭的な不利益を被る可能性のある重要なものが含まれます。

ここでは、葬儀後に行うべき手続きを時系列に沿って整理しました。チェックリストとして活用し、一つひとつ着実に進めていきましょう。不明な点があれば、手続き先や葬儀社の担当者、司法書士などの専門家に相談することも大切です。慌てず、確実に対応していきましょう。

5.1 葬儀後すぐに行う手続き(死亡届など)

ご逝去から葬儀後にかけて、速やかに行うべき手続きです。特に死亡届の提出は火葬許可を得るために不可欠であり、通常は葬儀社が代行してくれます。

| 手続き | 期限の目安 | 手続き先 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | この届出により「火葬許可証」が発行されます。通常は葬儀社が代行します。 |

| 世帯主変更届 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 | 故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です。 |

| 公共料金・各種サービスの名義変更・解約 | なるべく早く | 各契約会社 | 電気、ガス、水道、電話、NHK、インターネット、クレジットカードなど。契約者死亡の旨を伝え、手続きを進めます。 |

5.2 期限がある手続きリスト(保険・年金・名義変更など)

葬儀後には、年金や保険、相続に関連するさまざまな手続きが必要になります。それぞれに期限が定められており、手続きを忘れると給付金が受け取れなくなったり、過料が科されたりする場合があります。以下の表で主な手続きと期限を確認し、計画的に進めましょう。

| 手続きの種類 | 期限 | 手続き先 |

|---|---|---|

| 年金受給停止手続き | 10日または14日以内 | 年金事務所、年金相談センター |

| 介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 |

| 国民健康保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 |

| 相続放棄・限定承認の申述 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 |

| 所得税の準確定申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 |

| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 |

| 葬祭費・埋葬料の請求 | 死亡日から2年以内 | 国民健康保険、健康保険組合など |

| 生命保険金の請求 | 死亡日から3年以内 | 各生命保険会社 |

| 不動産の名義変更(相続登記) | 相続開始を知った日から3年以内(義務化) | 法務局 |

特に相続放棄や相続税の申告は期限が厳格に定められており、専門的な知識も必要となるため、早めに税理士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

5.3 法要の準備と挨拶状

葬儀後の手続きと並行して、故人を供養するための法要の準備も進める必要があります。また、お世話になった方々への感謝を伝えることも忘れてはなりません。

5.3.1 主な法要の準備

仏式の場合、葬儀後にも故人の冥福を祈るための儀式が続きます。

- 初七日法要:本来は亡くなった日から7日目に行いますが、最近では遠方の親族の負担を考慮し、葬儀当日に繰り上げて行う「繰り上げ初七日」が主流です。

- 四十九日法要:忌明け(きあけ)となる重要な法要です。この日に合わせて納骨を行うことが多く、親族や故人と親しかった方を招いて行います。日程調整、会場の手配、僧侶への依頼、会食(お斎)や引き出物の準備が必要です。

- 年忌法要:一周忌、三回忌と続き、故人を偲び供養します。

5.3.2 香典返しと挨拶状

通夜や葬儀でいただいた香典に対するお返しを「香典返し」といいます。いただいた香典額の3分の1から半額(半返し)程度の品物を用意し、忌明けとなる四十九日法要の後にお送りするのが一般的です。品物には、無事に法要を終えたことへの感謝と報告を記した挨拶状(お礼状)を添えるのが丁寧なマナーです。挨拶状の文面については、葬儀社やギフトショップで文例を用意している場合が多いため、相談してみると良いでしょう。

6. まとめ

初めてのお葬式は、誰にとっても不安で戸惑うものです。本記事では、ご逝去直後から葬儀後の手続きまでを5つのステップに分け、具体的な流れや費用、マナーを解説しました。突然のことで動揺する中でも、事前に全体像を把握し、信頼できる葬儀社へ相談することが、後悔のないお見送りを実現する鍵となります。この記事が、万一の際に落ち着いて対応するための一助となれば幸いです。